Intimacy coordinator: chi è, cosa fa e perché è una figura centrale nel cinema contemporaneo

Il ruolo, le responsabilità e l’importanza della figura che tutela consenso e sicurezza nelle scene intime sul grande schermo

Che fine ha fatto lo spettatore cinematografico, quello vero? Un tempo andare al cinema era una liturgia: biglietto - rigorosamente cartaceo - stropicciato in tasca, luci che si abbassano, la signora della fila davanti, che è appena uscita dal parrucchiere e che muove quel jackfruit che le hanno messo al posto dei capelli di qua e di là (sì, andate a googlarlo per vedere che cos'è e quanto può essere grande). Insomma, si andava al cinema e ci si adattava. Sì, perché era un rito che educava lo spettatore a stare al mondo: si imparava a tacere per due ore di fila, a ridere insieme a perfetti sconosciuti, a piangere senza vergogna perché la sala era quel non luogo in cui ci si poteva emozionare senza temere il giudizio degli altri.

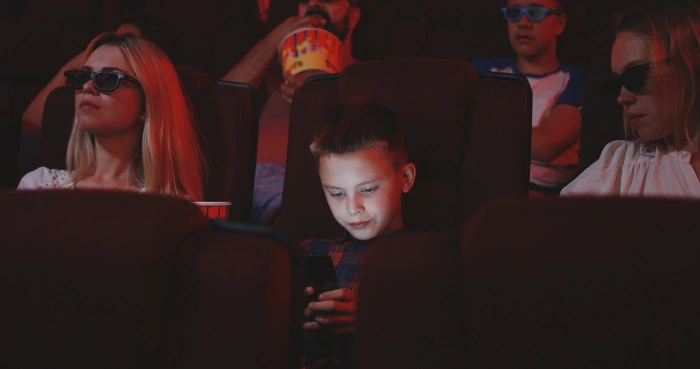

Oggi no. Oggi lo spettatore cinematografico medio non si aspetta di essere educato, ma intrattenuto. Lasciando da parte il discorso assai più complesso della crisi che la sala cinematografica vive ormai da anni, focalizziamoci non tanto sullo spettatore che non va più al cinema, quanto sul fatto che, quando ci va, porta con sé le proprie abitudini da salotto: commenti a voce alta, cellulare acceso e maniacalmente controllato ogni tre secondi e l’idea che un film sia un qualcosa che giri in sottofondo, e non un’esperienza da vivere in modo completo.

Il pubblico di ieri usciva dal cinema discutendo se Il sorpasso fosse una commedia o un dramma, o se Blade Runner fosse un film sull’anima o sulla memoria; quello di oggi esce mentre posta una story su Instagram in cui rivela ai suoi follower quanti minuti dopo i titoli di coda arriva la scena bonus del film della Marvel.

In On Photography, raccolta di saggi pubblicata alla fine degli anni Settanta in cui Susan Sontag esaminava la storia e il ruolo contemporaneo della fotografia nella società, la scrittrice e filosofa americana suggeriva che l’osservatore moderno spesso si abitua all'immagine come superficie, come riflesso e come accumulo, piuttosto che come finestra su altri mondi. L’immagine diventa, così, modalità di consumo, con l’occhio che è costretto ad abituarsi, a cercare l'effetto più che la profondità. Se applichiamo la riflessione fatta cinquant'anni fa dalla Sontag alle immagini in movimento, ci viene restituita la situazione in cui verte il cinema oggi.

Ma il punto non è tanto l'imbarbarimento dello spettatore medio, quanto la dissoluzione della sua figura, per come eravamo abituati a conoscerla. Perché, se è vero che esiste ancora chi guarda, non esiste più chi ascolta. Esiste chi consuma, non chi ha la pazienza di entrare nello schermo e nella storia che in quel momento veicola, per cercare di capire che cosa sta guardando davvero. Da un punto di vista sociologico, il cinema negli ultimi anni ha smesso di essere un rito collettivo, diventando il prolungamento della logica individuale: lo spettatore non si adatta al film, è il film che deve adattarsi a lui. Vista in quest'ottica, non siamo più spettatori. Siamo diventati utenti.

Lo spettatore cinematografico medio, oggi, entra in sala come entrerebbe su Amazon, con l’aspettativa di essere servito. Se il film non risponde immediatamente ai suoi gusti e se la sua attenzione non viene immediatamente catturata e — ancora più difficile — mantenuta, è finita. Lo abbiamo perso.

Il cinema chiedeva attenzione, lo spettatore rispondeva con disponibilità e apertura: questo era il patto non scritto. Nostalgia? Sicuramente. Perché lo spettatore di allora si lasciava sorprendere, quello di oggi vuole la conferma delle proprie aspettative: non vuole essere stupito, ma rassicurato. E la sua metamorfosi racconta un’epoca e un cambiamento di ruolo, di atteggiamento e di relazione con l'arte stessa.

Vuoi di più? Estendi il tuo mondo digitale con la nostra app – scaricala subito!