La Gioia: dove è stato girato il film con Valeria Golino

Scopri i luoghi che fanno da sfondo al film di Nicolangelo Gelormini, al cinema dal 12 febbraio

Oggi parliamo della fiducia incondizionata che il genere umano ripone nei chatbot. Stephen Hawking lo aveva già capito anni fa, con la serenità di chi non deve consultare un motore di ricerca (o un AI) per legittimare la propria intelligenza, quando disse: “Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza”.

Questo pezzo nasce da una sorta di silenziosa tragedia, attualmente in corso. Silenziosa perché se ne parla sempre troppo poco, e comunque in modo superficiale, tra uno stereotipo e una frase fatta buttata lì un tanto al chilo.

La tragedia è che, da quando abbiamo avuto a portata di mano (letteralmente) tutto lo scibile possibile e immaginabile, abbiamo smesso di imparare. E, ancora peggio, abbiamo smesso di approcciare in modo critico alle informazioni che ci vengono propinate. Che è un po' il "se lo dice la televisione, è vero" delle nostre nonne. Solo che le nonne di cui sopra, della TV si fidavano, mentre di tutto il resto no. Noi, invece, ci si fida di tutto quello che ci viene presentato come risposta alla nostra "sete" di sapere. Purché la risposta sia veloce, immediata e, possibilmente, che non superi le due righe di testo. Altrimenti quella curiosità è destinata a morire, in favore di un'altra dalla risposta più fulminea. Ma, soprattutto, riponiamo grande fiducia in quello che ci dicono i chatbot quando li consultiamo.

E così non si impara più. Nel senso che il sapere che andiamo cercando, è un pezzetto del sapere che andavamo cercando 20 anni fa. Un pezzetto che ci basta a far sì che la nostra curiosità venga appagata hic et nunc per rivenderla, sempre il più rapidamente possibile, alla nostra audience che, come noi, si accontenta di pezzettini. Ma in fondo, perché scomodarsi a imparare qualcosa, nel momento in cui è sufficiente chiederla?

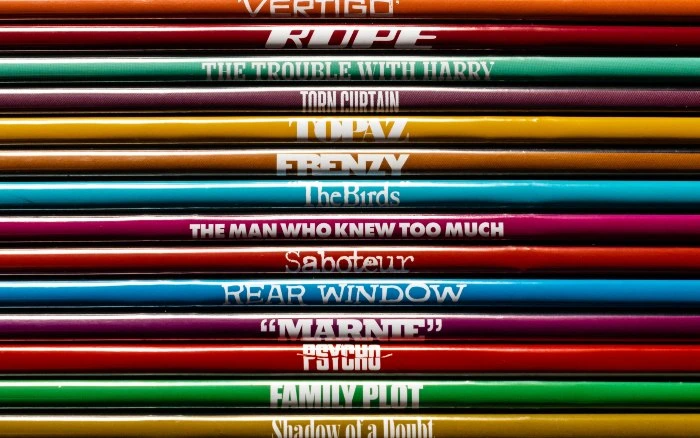

Ma torniamo all'approccio critico e, di conseguenza, alla totale fiducia che riponiamo nelle facili risposte, emblema di questi tempi sciagurati. Faccio un esempio che mi è capitato qualche mese fa, mentre cercavo informazioni per scrivere un pezzo su Alfred Hitchcock. Mi servivano notizie sull'unica figlia di Hitch e Alma Reville, Patricia. In particolare cercavo il terzo film, tra quelli diretti da suo padre, nei quali aveva fatto brevi apparizioni. Retaggi culturali universitari mi dicevano che Patricia Hitchcock era apparsa in tre film del maestro del brivido, uno era Psycho, uno Strangers on a Train e il terzo... Il terzo non riuscivo proprio a ricordarlo. Per cui, nell'epoca in cui non si googla neanche più, ma si chiede all'AI, ho interpellato Chat GPT, una specie di oracolo in versione due punto zero. La risposta del chatbot è stata piuttosto sconcertante: "Non mi risulta che Alfred Hitchcock abbia avuto una figlia". Sic. Io penso di aver sgranato gli occhi così tanto da arrivare toccare il monitor con l'iride, poi ho fatto una cosa. Ho detto al chatbot che si sbagliava e che Alfred Hitchcock e sua moglie Alma Reville, avevano avuto una figlia, e che si chiamava Patricia.

Due cose su questo punto. Anzi tre. La prima è che non ci ho pensato un istante a presentare, in modo anche un po' piccato, le mie correzioni a Chat GPT, ma ho potuto farlo perché ero certissimissima che Hitch avesse una figlia. A quel punto, evidentemente, Chat GPT deve aver dato una scrollatina ai suoi neuroni cibernetici e mi ha scritto subito dopo: " È vero, Hitchcock e Alma Reville avevano una figlia di nome Patricia, che è stata attrice, produttrice e bla bla bla". Ma non mi dire!

La seconda è che ho corretto il chatbot perché non mi sono fidata di lui/lei - del sesso dell'AI parleremo un'altra volta, ma già vi dico che secondo me è femmina - (e ho fatto bene, perché ha sbagliato clamorosamente nel darmi un'informazione sfacciatamente nozionistica). La terza è che, alla fine, il terzo film in cui Patricia appariva era Stagefright e l'ho cercato su Wikipedia. Wikipedia che possiede tutto lo scibile su cui avevamo iniziato a ragionare a inizio pezzo, di gran lunga più affidabile di un chatbot. Almeno per il momento.

Ah, c'è anche una quarta cosa. L'aforisma iniziale con cui ho iniziato l'articolo, attribuito dal web a Stephen Hawking, non è detto che sia suo, nel senso che è una citazione che gli viene affibbiata a più riprese, ma non esiste alcuna prova che abbia mai pronunciato quella frase. Ironico è? Ma forse è più drammatico. La versione più vicina, documentata, di quella frase appartiene allo storico americano Daniel J. Boorstin, che già negli anni Ottanta avvertiva che “il più grande ostacolo alla scoperta non è l’ignoranza, ma l’illusione della conoscenza”. Il fatto che il World Wide Web, o almeno la maggior parte di esso, attribuisca a Hawking una frase che, con tutta probabilità, il fisico, cosmologo, scienziato, genio e chi più ne ha più ne metta non ha mai pronunciato, è la prova vivente che il concetto veicolato da quella locuzione è tristemente vero, oltre che sfacciatamente attuale. Sipario.

Vuoi di più? Estendi il tuo mondo digitale con la nostra app – scaricala subito!